El mejor lugar del mundo para sentarte a meditar

¿Una playa idílica? ¿El pico de una montaña? ¿El extremo de un viejo embarcadero sobre un lago?

Bah, tampoco te creas.

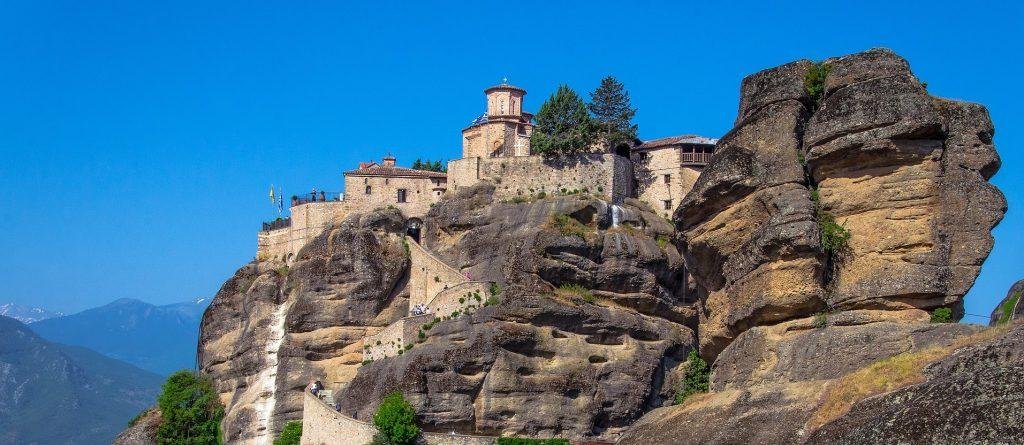

Es cierto que los monjes de distintas tradiciones han buscado lugares especiales para realizar sus prácticas contemplativas, construyendo sus templos o cabañas en rincones apartados, lejos del mundanal ruido, con vistas sobre amaneceres que no tienen nada que envidiar a cualquier Nirvana. Algo parecido sucede con multitud de centros contemporáneos donde se practica el yoga, se realizan retiros o se imparten clases de meditación.

Tiene su sentido esta búsqueda, sin duda, de paraísos perdidos en los que sumirse en el silencio, respirar aire puro, saborear la belleza y conectar con la naturaleza. Espacios en los que recargar las pilas. Antídotos al ruido, el caos y las prisas de la vida cotidiana. Son maravillosos, y a mí también me encanta acudir a ellos. De hecho, cuanto más practico la meditación, más me atraen, y más los frecuento.

Pero para meditar no hace falta nada de eso. De hecho…

¡Coff-coff!

Cuando me apunté, en el año 2011, a uno de los primeros cursos de “Reducción del estrés basado en Mindfulness” que ofreció el Instituto Nirakara, el espacio donde se impartía el programa me sorprendió, y no para bien.

Yo llevaba ya muchos años practicando yoga, y estaba acostumbrado a centros cucos decorados en tonos pastel, con musiquilla de flauta bansuri y aroma de sándalo. Por lo tanto, se me arrugó la nariz (literalmente) al entrar por primera vez en aquel lugar: un sótano de la Universidad Complutense cercano a la salida de la A-6, por cuyas ventanas nos invadía el ruido y la humareda del tráfico en hora punta. En aquel zulo estuvimos metidos veinte asistentes durante dos horas y media, una vez por semana, a lo largo de dos meses.

A los profesores, Gustavo Diex y Rafael G. de Silva, no pareció importarles mucho. De hecho, el tráfico de la carretera que nos acompañaba clase tras clase se integró en el propio currículum. “Es nuestro mejor maestro”, nos repitieron una y otra vez. Yo pensaba que iban un poco de broma, pero resultó que iban muy en serio. Y la cosa tenía su sentido.

Al fin y al cabo, si la idea del curso era aprender a gestionar el estrés, ¿qué mejores aliados que los gases tóxicos de los combustibles fósiles, el estruendo infernal de mil coches y camiones, las prisas de una capital desquiciada? Eso, y no la paz artificial de un estudio de yoga, o el paraje idílico que rodea a un templo tibetano, es lo que nos depara el día a día a los ciudadanos ajetreados del Siglo XXI.

Investigar el desasosiego

Mindfulness no va de estar a gustito. Si la ves desde fuera, una persona sentada en postura de meditación parece que está perfectamente en calma, pero puede que el clima interior sea bastante tormentoso. Y no significa que lo esté «haciendo mal».

La práctica consiste en abrirse, con curiosidad, y sin prejuicios, a la realidad. Y la realidad no siempre nos gusta. De hecho, si nos fijamos bien, no nos gusta casi nunca. Por eso tratamos de escapar de ella, en cuanto podemos, hacia el inagotable feed de Instagram. O hacia la terraza del bar más cercano. O hacia playas de arena blanca, picos de montaña y viejos embarcaderos.

Pero ¿qué es ese desasosiego que nos impulsa a buscar algo mejor? Eso es justamente lo que pretendemos investigar, al practicar Mindfulness. De eso va, en realidad, el asunto: de abrir los ojos, ver lo que hay y mirarlo de frente.

Porque mientras sigamos buscando algo mejor, nunca estaremos satisfechos con lo que ya tenemos. La felicidad siempre quedará ahí a lo lejos, en el horizonte, por mucho que trates de acercarte.

¿Qué es el ruido, en realidad?

En aquel sótano de la Complutense, me acostumbré a meditar con el ruido de la A-6. De hecho, se nos instruía en ciertas meditaciones a observar precisamente el «paisaje de los sonidos», dominado por esos zumbidos mecánicos que hacían vibrar el cuerpo entero. Al hacerlo, a veces experimentaba el ruido como ruido. O sea, como algo molesto, que me hacía añorar esas salas tranquilas de yoga con pajarillos en el patio. Pero no siempre.

En algunos momentos conseguía contemplar el sonido en sí: un rugido compuesto de olas que iban y venían, algunas más graves y profundas, otras más agudas, interrumpidas de vez en cuando por algún bocinazo o la vibración estrepitosa de mercancías que se agitaba en las profundidades de algún gran remolque. No sé si puedo decir que disfrutara de ello, pero sí que llegaba a regodearme un poco en un cierto aspecto, casi «musical», de este concierto improvisado por mil coches y camiones.

Quizás eso es lo que llegan a experimentar quienes asisten a conciertos de música contemporánea, para escuchar piezas tan peculiares como los «100 metrónomos» de Ligeti. Ese abrirse, con la curiosidad de un niño o una niña, a la experiencia sensorial del sonido puro.

Realizar el curso en aquel lugar, aparentemente tan poco propicio, me hizo reflexionar que no hay ningún ruido que sea ruido en sí mismo. La música de los bares, que incordia tanto a los vecinos, es evidentemente una banda sonora fantástica para la chavalería de marcha por la ciudad. Hay quien llega al éxtasis con la ópera, y quien no la soporta. La propia risa puede ser una tortura o un bálsamo, según la interpretemos. La valoración negativa de cualquier sonido, que lo convierte en «ruido», es algo que la mente añade a la información sensorial que llega desde los tímpanos.

Esa valoración, junto con la reacción emocional de disgusto, los pensamientos y asociaciones que surgen alrededor del estrépito de la A-6 («mercancías en el remolque», «vaya bocinazo», «m**** de tráfico», «a ver si ponen doble acristalamiento en esta sala», etc…), son fenómenos que van y que vienen en la mente, y que con la práctica del Mindfulness pueden observarse independientemente del sonido en sí. Cuando esto lo consigues, y ya no te identificas tanto con ellos, se sufre el ruido bastante menos. En la medida que lo consigues, de hecho, deja de ser ruido.

En definitiva, Gustavo y Rafa tenían bastante razón: el estruendo de la A-6 efectivamente fue nuestro maestro. El sótano de la Complutense no fue, después de todo, un mal sitio para aprender a meditar, sino todo lo contrario.

¿Entonces?

Esto nos trae de vuelta a la pregunta inicial. ¿Cuál es el mejor lugar del mundo para sentarte a meditar?

Yo diría: el que tienes a mano.

Lo más difícil de los ejercicios de Mindfulness es la constancia. Todos los estudios apuntan a que los beneficios requieren una práctica diaria. Por lo tanto, mejor aprovechar cualquier lugar donde puedas meditar hoy mismo, que dejar de meditar porque hay «demasiado» ruido, no es tu sitio habitual, falta el aire puro, hace frío, las vistas son feas, tienes poco espacio, se te olvidó el cojín, hay moscas en la sala, o cualquier otra excusa de esas que la mente suele sacarse de la manga. Incluso si no puedes sentarte, la meditación puede practicarse de pie. O tumbado. O caminando. No hace falta encontrar el lugar perfecto.

Es cierto que, sobre todo al principio, un lugar silencioso y tranquilo puede ayudarte a conectar con tu mundo interno. Y si hace frío, mejor cubrirte con ropa de abrigo o una manta. Tampoco es cuestión de sufrir.

Pero pronto te darás cuenta, si no lo has hecho ya, que los ejercicios de Mindfulness son tremendamente portátiles. Puedes meditar en la playa, sí, pero también en el metro, en la oficina, o en la sala de espera del centro de salud. De hecho, las prácticas están encaminadas a cultivar una forma de relacionarte con el mundo que puedes aplicar en cualquier momento del día. En un centro de salud, por ejemplo, sostener tus temores sobre la prueba médica que te espera en breve puede ser bastante más provechoso que meditar en cualquier embarcadero de postal.

Aunque, bueno, si da la casualidad que te encuentras con un embarcadero de postal…